Высшая школа урбанистики на «Векторах»

Роман Бабейкин — «Проблематика управления пространственным развитием городов в оценках регионов и муниципалитетов: к дискуссии об обоснованности регионализации полномочий», секция «Социология права и эмпирико-правовые исследования»

С 2015 года в регионах России активно происходит процесс централизации муниципальных полномочий в сфере градостроительной деятельности на региональном уровне. Реформа вызывает среди профессионалов активную дискуссию о потенциальном влиянии преобразовании модели управления развитием территорий на качество жизни в городах. При этом, сложившийся дискурс зачастую не отражает реальной реакции на реформу правоприменителей – сотрудников органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Можно выдвинуть гипотезу, что разные правоприменители будут излагать различное видение законодательных норм и фактического состояния регулирования в области управления пространственным развитием городов, а значит и субъективные оценки результативности собственной деятельности у них будут различаться.

По результатам исследования были сделаны следующие выводы:

- Наиболее проблемными вопросами в осуществлении полномочий для респондентов являются вопросы взаимодействия с Росреестром; то есть вопросы рутинные и технические;

- Проблемность решения «сутевых» вопросов регулирования землепользования и застройки – разработки предельных параметров – наиболее проявлена для крупных и крупнейших городов и почти игнорируется органами государственной власти, что свидетельствует о слабом понимании ими специфики осуществления муниципальных (привязанных к особенностям отдельных территорий) полномочий;

- Опрошенные структурные подразделения всех органов власти одинаково страдают от недостатка профильных кадров (градостроители) и формируют схожий запрос на новый персонал;

- При этом органы государственной власти субъектов РФ оказываются сравнительно больше укомплектованы юристами, что позволяет им лучше отслеживать судебную практику и адекватнее реагировать на «рутинизацию» и «юридизацию» градостроительной деятельности;

- Все респонденты сигнализируют о существенной нехватке финансовых ресурсов для качественного осуществления полномочий, что подтверждает запрос на расширение штата сотрудников.

Таким образом, результаты исследования позволяют подтвердить высказанную гипотезу и увидеть существенные различия в восприятии регионами и муниципалитетами ключевых проблем управления пространственным развитием городов. Это ставит под вопрос обоснованность как официальной риторики о высокой эффективности централизации в целом, и регионализации управления, в частности.

Более подробные результаты исследования, а также изучения материалов интервью, проведенных как с рядовыми служащими, так и с ведущими институциональными экспертами и собранных параллельно с проведением опроса, в ближайшие месяцы будут опубликованы в журнале «Социология власти». В рамках публикации субъективные оценки проблематики осуществления полномочий в сфере градостроительной деятельности будут рассмотрены применительно к институту градостроительного зонирования, находящем наименьшее отражение в формальном профессиональном дискурсе о механизмах управления пространственным развитием городов.

Александр Полозун — «Эпоха фронтира (не)закончилась: будущее арктических городов в условиях шестого технологического уклада», секция «Индустриальные и постиндустриальные исследования»

История фронтирного освоения демонстрирует, что феномен «фронтира» характеризуется в первую очередь быстрым, «взрывным» эффектом возрастающей отдачи и формированием новых институтов и организационных структур. С уходом фронтира его эффекты в одночасье исчезают, оставляя после себя пустое пепелище, если продолжать сравнение со «взрывом». Такое явление называется фронтирной ловушкой, и, к сожалению, большинство городов, переживших фронтир, попадают в нее. Аляскинский экономист Ли Хаски предлагает решение, как преодолеть фронтирную ловушку - за время фронтира городу необходимо накопить критическую массу разнообразия в экономике, которое в будущем сыграет роль драйвера пост-фронтирного развития.

Российские северные города имеют ряд особенностей, зависящих от технологических укладов, в которые они появились. Города третьего технологического уклада (около 1930-1960 гг.) основывались при месторождениях, и, ввиду ограниченной транспортной доступности, вынужденно становились относительно диверсифицированными, развивая дополнительные отрасли экономики помимо ресурсной. Города четвертого уклада (около 1950-1980 гг.) появлялись не просто при месторождениях, но также и как хабы на транспортных узлах, и, и что самое важное, становились монопрофильными. Появляются первые экспериментальные вахтовые поселения. Пятый уклад (1980 - ...) характеризуется тем, что фронтир проходят не города, месторождения, осваиваемые вахтовым методом.

Все это подталкивает нас на мысль, что ввиду различий в своих стартовых позициях, города 3 уклада, как более разнообразные, будут выходить из фронтирной ловушки успешнее, чем монопрофильные города 4 уклада. Так ли это?

Чтобы проверить эту гипотезу, было проведено исследование динамики численности населения городов «старого» освоения (Республика Саха (Якутия), Мурманская область) и «нового» освоения (Югра, ЯНАО) с современной численностью населения от 20 тысяч человек. Выделены типы динамик численность населения и выделены города, пережившие фазы фронтирного роста (прирост населения за межпереписной период 50 % и более). Помимо этого исследуемые города были проверены на предмет наличия круглогодичного наземного транспортного доступа, их административного статуса, степени присутствия добывающих компаний.

Данные по динамике численности населения, расчеты фронтирного роста подготовлены в рамках отдельного исследования П.Д. Петраковым, В.А. Молодцовой, Н.Ю. Замятиной.

По результатам исследования были сделаны следующие выводы:

- Четких закономерностей, что города 3 цикла выходят из фронтирной ловушки успешнее, чем города 4 цикла нет.

- Судьба городов индивидуальна и зависит от совокупности факторов. При этом решающую роль в пост-фронтирном развитии играет то, насколько город может стать «центральным местом» для окружающей территории.

- Вскоре после пика теряют населения города, расположенные в транспортной изоляции.

- Наиболее благоприятная ситуация оказывается у городов, обладающих разнообразием функций и услуг и расположенных на транспортных узлах.

С переходом к шестому технологическому укладу, когда развиваются «безлюдные» технологии, и потребность в живой рабочей силе становится меньше, можно предположить, что развиваться будут только города-центры управления ресурсными проектами, расположенные на транспортных узлах.

Доклад был подготовлен в соавторстве с руководителем НУГ «Дальний Север как объект региональной политики: преодоление негативных последствий удаленности» Надеждой Замятиной.

Доклад подготовлен в ходе проведения исследования 25-00-058 "Дальний Север как объект региональной политики: преодоление негативных последствий удаленности" в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

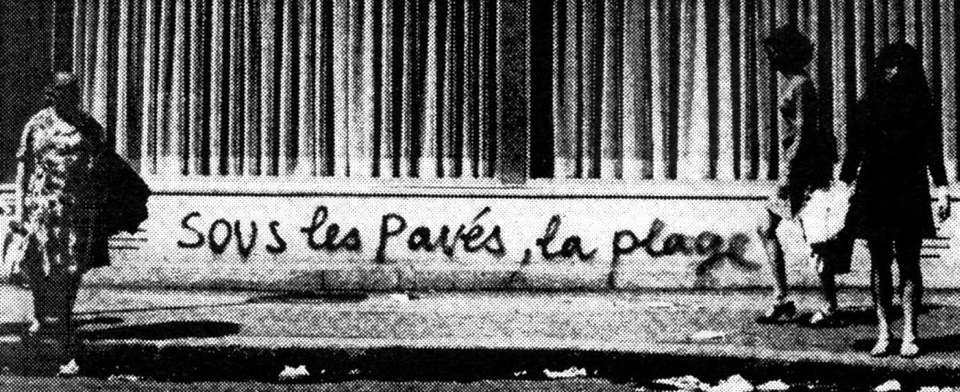

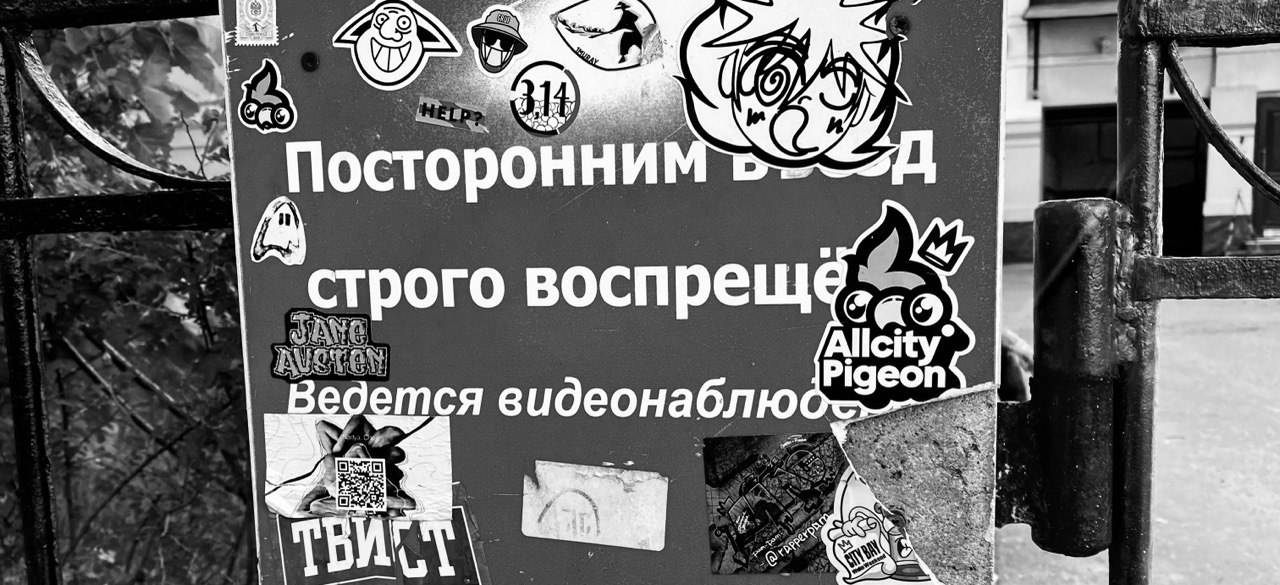

Марина Петрова — «Граффити и борьба с ними как выражение властных отношений в различных морфологических позициях», секция «Чей город? Право на признание»

Это исследование посвящено изучению проблемы существования конфликта между сообществом граффитчиков и официальной городской властью через призму практик нанесения и уничтожения граффити в общественных пространствах. Целью работы было выяснить, в каких морфологических позициях граффити в городах становятся предметом оспаривания права на городское пространство. С использованием методов картографирования и типологизации выполнен анализ распределения граффити-объектов различного типа, а также результатов действий официального городского режима в городском пространстве на двух уровнях морфологии: на макроуровне, где рассматривалась центрально-периферийная позиции и на микроуровне, которых предполагает анализ публичного и частного пространства.

По результатам исследования было выяснено, что общая степень контроля территории не зависит от центральности или периферийности, а зависит от публичности или частности пространства. Также было определено, что конфликт в частном пространстве обладает отличными от конфликта в публичном пространстве характеристиками: в первом случае это попытка оспаривания или отстаивания своего права собственности, во втором — несоответствие интересов граффитчиков и ощущающего свое право собственности режима.

Дмитрий Моисеев и Роман Шумейко — «Что такое Новая Москва? Методология и теоретические предпосылки исследования постгородского производства пространства», секция «Спор за город: критика извне и изнутри городских исследований и практик»

11 апреля Моисеев Дмитрий и Шумейко Роман, участники НУГ «Постгородские стратегии производства пространства в Москве» выступили с докладом «Что такое Новая Москва? Методология и теоретические предпосылки исследования постгородского производства пространства» в рамках секции «Спор за город: критика извне и изнутри городских исследований и практик» в Архитектурной школе МАРШ.

Конференция — это начало нашего пути и будущего исследования. Впереди нас ждет много работы, которая обещает быть продуктивной, в том числе благодаря новому взгляду на изучаемую нами тему. «Векторы» дали нам уверенность в том, что мы движемся в верном направлении, а сама тема важна не только своей новизной, но и проблемностью и откликом, которая она вызывает у слушателей.

Наши наработки успешно прошли валидацию участниками «Векторов», которые неравнодушны к городским исследованиям, как и все участники нашей научно-учебной группы!»

Бабейкин Роман Валерьевич

Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского: Эксперт

Полозун Александр Евгеньевич

Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского: Менеджер