Инновационное будущее или «живопырки» — Надежда Замятина на Всероссийском конгрессе по малому машиностроению

Какая связь между вездеходами и региональным развитием? Тут дело не только в транспортировке геологов и изыскателей, нефтяников и спасателей. Последние 10-15 лет в России активно развивается новая отрасль колесных вездеходов. Родоначальник направления вездеход «Трэкол», появившийся в конце 1980-х, уже стал нарицательным, подобно «ксероксу», «трэколами» на Северах называют зачастую любой вездеход на шинах низкого давления. Их легко узнать по огромным колесам: именно такие колеса обеспечивают низкую нагрузку на грунт, и потому безопасны для ранимой тундровой растительности, не случайно Трэкол так и расшифровывается – «транспорт экологический».

Сегодня есть уже несколько десятков производителей техники на шинах низкого давления. Так вот, эта сфера — чуть не хрестоматийная иллюстрация отрасли, сложившейся на конкурентных преимуществах пятого технологического уклада, как считает Надежда Замятина. По ее словам, пятый уклад — это не только компьютер, но и узкие рыночные ниши, со специфическими требованиями к продукту. А что может быть специфичнее, чем арктическое бездорожье? И даже среди вездеходов нет универсального средства. Одни подходят для проезда по зимникам и относительно неприхотливы, как тот же Трэкол. Другие — как, например, гигантские вездеходы Бурлак — подходят для долгого путешествия по бездорожью, и тут уже важнее надежность и автономность. Есть вездеходы, которые лучше переплывают реки, есть — люксовые для состоятельных путешественников и т.д.

В разработке таких нишевых моделей буквально на наших глазах развертывается настоящий инновационный процесс — хоть в учебнике описывай. И не где-нибудь в Кремниевой долине, а в гаражах и на дачных участках изобретателей в северных и сибирских городах. По сути, в производстве вездеходов два направления. Одно — создавалось энтузиастами из крупных институтов автодорожной техники, «сверху», от научного знания. Второе, «дикорастущее» — «снизу», от гаражных проектов.

Это второе направление прочно завязано на местное знание: практически все действующие изобретатели, первые конструктора новых моделей колесных вездеходов так или иначе имеют опыт общения с бездорожьем — кто-то родился в семье геологов, кто-то сам в прошлом геолог, путешественник, испытатель… Кто-то охотник или рыбак в настоящем — и так далее. Именно практическое знание о поведении техники на конкретных болотах оказывается одним из ключевых звеньев создания успешной, конкурентоспособной продукции. И не случайно — это прямая иллюстрация концепции кластерных преимуществ Майкла Портера. Все слышали о кластерах, но мало кто помнит, что одним из столпов конкурентоспособных кластеров служит взыскательный местный спрос. Только взыскательный потребитель может «выдрессировать» производителя на производство действительно конкурентоспособной продукции. В случае же снегоболотоходов таким взыскательным потребителем, как правило, оказывается, сам изобретатель, конструктор, владелец фирмы.

По большому счету, опыт производства снегоболотоходов должен стать поучительным для экономического развития России в целом — ведь техника для бездорожья, для Севера и Арктики — естественная рыночная ниша, где России, как говорится, Богом даны конкурентные преимущества. К сожалению, сетует Надежда Замятина, зачастую управленцы свысока поглядывают на гаражные «живопырки», предпочитая более модные нано-, био- и когно- инновации, хотя настоящие, реальные и востребованные инновации рождаются именно из таких «живопырок».

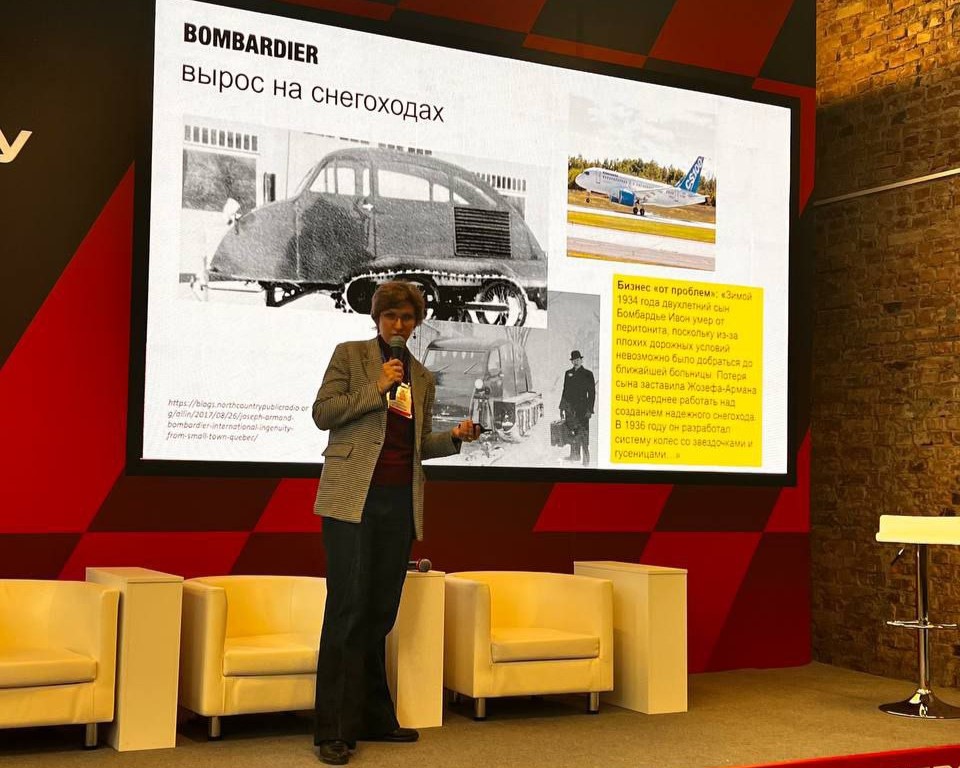

Исследовательница рассказала об опыте канадской компании Bombardier, которая в начале XX века началась с производства самоделок для преодоления заснеженных дорог Квебека — постепенно из поставленного на гусеницы Форда Т выросли снегоходы, крупным производителем которых стала компания, сегодня разросшаяся до гиганта-производителя авиа- и железнодорожной техники, крупнейшего инвестора в НИОКР Канады. А по сути, бизнес родился на горьких пробах и ошибках, в попытках найти решение, как преодолеть снежную целину.

Сегодня в России на таких же пробах и ошибках складывается новая отрасль. Это уже далеко не только «живопырки» — тот же «Бурлак» из гаражной самоделки Алексея Макарова вырос до серийного, заводского производства специальной техники, стоящей на вооружении МЧС. Но отрасль в целом нуждается во внимании: это и бизнес-ангелы для новых производителей, и кооперация существующих заводов для создания единого рынка комплектующих (такая кооперация позволила бы получить эффект масштаба и догрузить мощности друг друга), упрощение сертификации, разработка адекватных ГОСТов — на повестке масса рутинных вопросов.

Сегодня государственные органы зачастую «чешут в затылке» в раздумьях, где бы взять инновации, чтобы поддержать в рамках тех или иных обязательных программ — и в упор не замечают реальные инновации, просто в силу их «дикорастущего» характера. А между тем, специалисту по региональному развитию очевидно, что именно такие «живопырки» и есть настоящее инновационное будущее страны, и хотелось бы, сообща работать на его приближение.

Замятина Надежда Юрьевна

Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского: Ведущий научный сотрудник